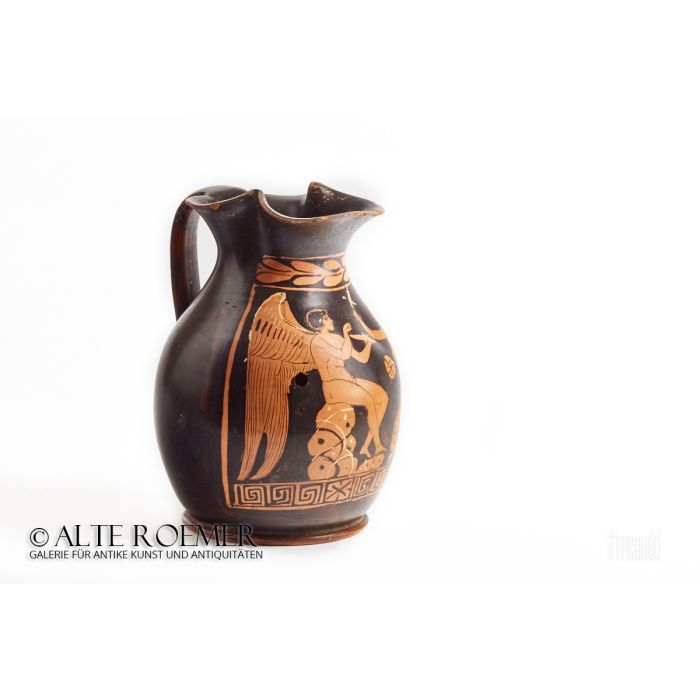

Red figure Oinochoe from an old German collection

Price: on request

Sold

Object number

AR2239

| Objekt: |

Oinochoe

|

| Material: |

Rotfigurige Keramik. Hellroter Ton mit schwarzem Überzug und weißer Bemalung. Der Überzug ist glänzend und unberieben erhalten. |

| Datierung: |

Apulien (Süditalien), 4. Jh. v. Chr. Späte Klassik - frühe hellenistische Epoche. |

| Beschreibung: |

Kleine bauchige Oinochoe mit abgesetztem Standring. Kleeblattförmig eingefaltete Mündung, gebogener Bandhenkel vom Mündungsrand zur Schulter.

Auf dem Körper, dem Henkel gegenübergesetzt, ein großes Bildfeld, gerahmt von einer roten Linie, darüber Zweig, darunter von Feldern mit Kreuz unterbrochenes Mäanderband. Im Bildfeld Eros nach rechts auf hoch aufgetürmten Steinen sitzend, die Füße ruhen auf einem weiteren Stein. Die großen Flügel sind ausgebreitet. In der linken Hand hält er eine große flache Schale, die rechte ist darüber erhoben. Ihm gegenüber eine tänzelnde Frau en-face, welche aus der erhobenen Rechten Perlen in die Schale fallen lässt. Details der Kleidung und Frisur sind aufwändig herausgearbeitet. Rechts von der Tänzerin ein Altar, im Bildfeld Schmuckelemente. |

| Maße: |

Höhe 192 mm, Durchmesser ca. 150mm

|

| Zustand: |

Kleines Loch von 8mm Durchmesser am Bauch. An anderer Stelle wurde der noch weiche Ton in der Antike eingedrückt, sodass eine fingergroße Eindellung auf Schulterhöhe vorhanden ist. Ansonsten ist das Gefäß extrem gut erhalten. Bestoßungen und Abrieb sind minimal, die Bemalung ist quasi vollständig erhalten.

|

| Referenzen: |

Zur Form: Vgl. Corpus Vasorum Antiquorum. The Toledo Museum of Art II (USA 20) Taf. 95.1-3 Corpus Vasorum Antiquorum. Italia Fascicolo 34. Verona, Museo del Teatro Romano 1 (Rom 1961) IV (D), Taf. 10.2. und 10.3 Zur Bildfeldgestaltung: Vgl. Corpus Vasorum Antiquorum. Italia Fascicolo 34. Verona, Museo del Teatro Romano 1 (Rom 1961) IV (D), Taf. 7 |

| Historisches: |

Ca. 300 Jahre lang importierten die griechischen Kolonien auf italischem Boden Keramiken zuerst aus Korinth und später aus Athen. Im 5. Jh. begannen sich jedoch lokale Manufakturen herauszubilden und zwischen ca. 440 v. Chr. und 300 v. Chr. erlebten die unteritalischen Produktionszentren ihre Blütezeit. Die meisten Exemplare brachte die apulische Vasenmalerei hervor: von den ca. 20.000 erhaltenen unteritalischen Stücken zählt ca. die Hälfte zu dieser Gruppe. Das Produktionszentrum befand sich in Tarent. Die apulische Vasenmalerei lässt sich grob in zwei Stilgruppen unterteilen, nämlich in "plain" und "ornate". Der Plain-Stil zeichnet sich durch einfaches Dekor und Bildkompositionen mit wenigen Figuren sowie einen weitgehenden Verzicht auf Zusatzfarben aus, er fand vor allem auf Glocken- und Kolonnenkrateren sowie bei kleineren Gefäßen Verwendung. Im Ornate-Stil wurden dagegen meist größere Gefäße verziert. Die Darstellungen konnten zweiregistrig sein und mehrere Dutzend Personen umfassen, hinzu kamen ab der Mitte des 4. Jh. üppige Ornamente. Zusatzfarben (weiß, rot, gelb) wurden im großen Rahmen eingesetzt. Beliebte Motive in der apulischen Vasenmalerei waren mythologische Szenen, Theaterdarstellungen und Darstellungen aus dem Grabkult.

Neben der apulischen Vasenmalerei bildet die kampanische die zweitstärkste Gruppe. Zum motivischen Repertoire gehörten in dieser Gruppe vor allem Frauen- und Jünglingsgestalten, Kriegerdarstellungen und Tierbilder. Die Rückseiten der Gefäße zierten häufig Darstellungen von Manteljünglingen. Ein Stilmerkmal war die glockenförmige Ausführung der Blumendarstellungen. Weitere unteritalische Produktionszentren waren Paestum, Lukanien und Sizilien. |

| Provenienz: |

2017 aus dem deutschen Privatbesitz M. Voos erworben. In diesen 2017 durch Erbschaft der deutschen Privatsammlung H. Herbst. Die Objekte wurden in den Jahren 1976 bis 1978 in London für die Sammlung Herbst erworben. Vermutlich bei der Galerie Davies Antiques.

|

| Echtheit: |

Die Echtheit wird, wie bei allen unseren Objekten, ohne zeitliche Einschränkung garantiert.

|