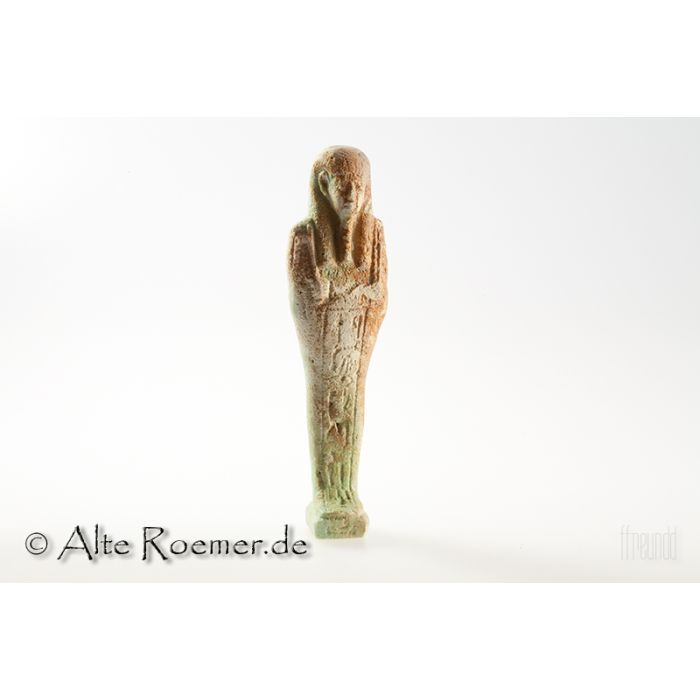

Ushabti des Sema-taui-tef-nacht

Preis: Auf Anfrage

Verkauft

Objektnummer

AR1619

| Objekt: | Ushabti des Sema-taui-tef-nacht |

| Material: | Mintgrüne Fayence mit rötlicher Fundpatina. |

| Maße: | Höhe ca. 115mm. |

| Datierung: | 7. bis 4. Jh. v. Chr. 26. bis 30. Dynastie Spätzeit des Alten Ägyptens. |

| Zustand: | Sehr guter Zustand. Leichter Abrieb, aber bis auf minimale Bestoßungen vollsändig intakt mit schöner Fayence und entzifferbaren Hieroglyphen. |

| Beschreibung: | Ägyptische Totenfigur in mumienartiger Haltung mit Rückenpfeiler, auf einer Basisplatte stehend. Auf dem Kopf eine dreigeteilte Perücke mit freiliegenden Ohren, geflochtenem Götterbart. Perücke und Rückenpfeiler voneinander abgesetzt. Vor der Brust verschränkte Arme. Hält Ackerbauwerkzeuge in den Händen, Saatkorb hinten an der Schulter. Die Vorderseite ist vertikal mit Hieroglyphen beschriftet, die in einem eingravierten Rahmen eingefasst sind. Die Hieroglyphische Inschrift wird gelesen als Erleuchten des Osiris, der Ältere, der Gottesdiener, Sema-taui-tef-nachtDer Name Sematauitefnacht ist für die Spätzeit belegt. Ranke liefert als Bedeutung Vereiniger der beiden Länder, ist seine StärkeDabei ist "Vereiniger der beiden Länder" ein Beiname des Horus, in Erscheinung als Harsomtus. Die vorangestellten Titel "der Ältere" und "der Gottesdiener" sind als Priestertitel zu verstehen und weisen zum einen auf ein kultische Funktion an einem Tempel hin, zum anderen auf eine Funktion im Altenrat für administrative Tätigkeiten an einem Kultzentrum. |

| Historisches: | Im alten Ägypten bürgerte sich nach und nach die Tradition ein die Gräber von Verstorbenen mit kleinen Grabfiguren in Form von teils mit Fayence überzogenen Statuen aus Keramiken, Stein, Holz oder Metall zu versehen. Die Figuren wurden mit dem altägyptischen Wort für "Antworter" benannt. Gängige Transkriptionen dafür sind Uschebti, Schabti, Ushabti, Ushebti, Shawabti, Shabti. Am häufigsten verwendet und anscheinend am beliebtesten waren Ushabtis aus Terrakotta, die mit einer feinen grünlichen bis blauen Fayence überzogen wurden. Sie waren üblicherweise etwa 10cm bis 20cm groß. Wer es sich leisten konnte ließ die Usheptis aufwändig gravieren oder einfach bemalen. Die feinen Gravuren sind uns bei einigen Stücken bis heute erhalten geblieben. Bemalungen litten stärker unter dem Zahn der Zeit, blieben aber zum Glück bei seltenen Stücken bewahrt. Ein Großteil der gefundenen Ushabtis weist leider starke Abtragungen auf, sodass gerademal die Umrisse noch einen Shabti erahnen lassen. Oft wurden die Figuren aber bereits bei Ihrer Herstellung nur mit dem gerade für nötig gehaltenen Aufwand bearbeitet um Kosten zu sparen. Die Ushabti genannten Statuetten gesellen sich seit dem mittleren ägyptischen Reich zu Beginn des 2. vorchristlichen Jahrtausends zu den Toten. Die ersten bekannten Exemplare stammen aus der 11. Dynastie. Zunächst stellten die Figuren anscheinend den Toten dar, wobei sich Ihre Funktion zum neuen Reich hin dahingehend gewandelt hat, dass die Figuren in der Nachwelt als Arbeiter dienen sollten, und zwar stellvertretend für den Verstorbenen, sodass dieser von harter körperlicher Arbeit befreit blieb (6. Kapitel des Totenbuches). Durch den gewandelten Zweck der Ushabtis kam auch in den Sinn dem Grab mehr Ushabtis beizugeben und so die Arbeitskraft zu erhöhen. Dies steigerte sich auf bis zu 365 Ushabtis pro Grab, so z.B. bei Tut-Anch-Amun, eine Figur für jeden Tag des Sonnenjahres. Wenn die Figuren nicht direkt in das Grab gelegt wurden sind oft reich bemalte oder verzierte Gefäße oder auch sogennante Shabtikästen eingesetzt worden um die Stücke mitzugeben. Shabtis können auch heute noch einen Teil der Geschichte des alten Ägyptens beleuchten und eignen sich hervorragend zum Aufbau und zur Erweiterung eine privaten Ägyptensammlung. |

| Literatur: | Gregoire Kolpaktchy (übersetzt und kommentiert): Das Ägyptische Totenbuch. Scherz, Frankfurt a. Main 1970 Glenn Janes: Shabtis: A Private View: Ancient Egyptian Funerary Statuettes in European Private Collections |

| Referenzen: | Für den Namen: Vgl. Ranke, Personennamen, Seite 296, Nr. 13. Für den Typus: Vgl. H. A. Schlögl, Die Ägyptischen Totenfiguren, Katalog aus den Sammlungen des Nationalmuseums in Poznan, Seite 54, Nr. 18. Ähnliche H. A. Schlögl, A. Brodbeck, Ägyptische Totenfiguren aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz, Seite 274, Nr. 191. |

| Provenienz: | 2012 erworben von M. Betz. Zuvor in einer britischen Privatsammlung. |

| Echtheit: | Die Echtheit wird wie bei allen unseren Objekten ohne zeitliche Einschränkung garantiert. |